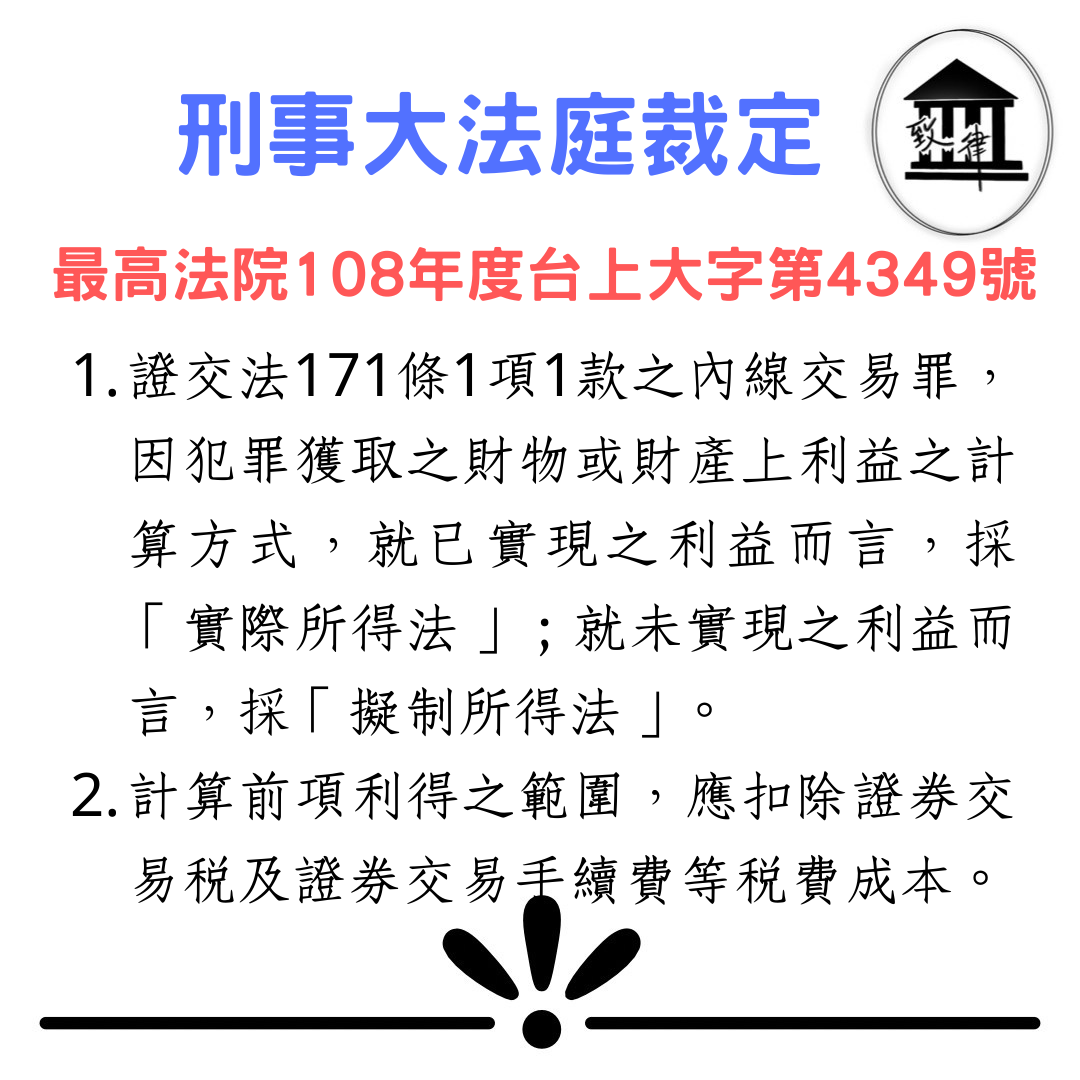

刑事大法庭裁定(最高法院 108 年度台上大字第 4349 號)

【大法庭裁定專區】

#內線交易 #實際所得法 #擬制所得法 #差額說

一、 今日分享:刑事大法庭裁定(最高法院 108 年度台上大字第 4349 號)

二、 適合服用者:考試科目中有考刑事法(含刑法、刑訴)的考生、想持續吸收新知但又很忙的實務工作者、認真向學的法律系學生、沒什麼特別需求就是純粹喜歡法律的人。

三、簡要整理:

1. 爭點:

A. 證券交易法(下稱證交法)第171條第1項第1 款之內線交易罪,因犯罪獲取之財物或財產上利益,應如何計算?(下稱法律爭議一)。

B. 計算內線交易因犯罪獲取之財物或財產上利益之範圍,應否扣除證券交易稅及證券交易手續費等稅費成本?(下稱法律爭議二)。

2. 結論:

A. 就已實現之利益而言,以前後交易股價之差額乘以股數計算之(即「實際所得法」);就未實現之利益而言,以行為人買入(或賣出)股票之價格,與消息公開後10個營業日收盤平均價格之差額,乘以股數計算之(即「擬制所得法」)。

B. 計算前項利得之範圍,應扣除證券交易稅及證券交易手續費等稅費成本。

3. 理由:

A. 關於法律爭議一:

I. 行為人是否存有「利用」該消息買賣股票獲利或避損之主觀意圖,並不影響犯罪之成立,且行為人最終是否實際因該內線交易,而獲利或避損,亦非所問。

II. 從內線交易罪之立法目的而言,著重「避免犯罪者不當享有犯罪所得」,苟行為人獲悉內線消息而買入(或賣出)股票,股價上漲(下跌)之增益(避損)也在犯罪既遂之後,如認應扣除消息公開之前及公開之後,因市場因素所產生之增益(避損),無異使行為人「不當享有犯罪利得」,與立法目的背道而馳。

III. 從罪刑相當原則立論,行為人於何時買入與賣出股票,既均出於自主之選擇與判斷,則其因自身決定之買賣行為產生利得,自當承受「利得越多、刑責越高」之結果,此並無違罪刑相當原則。

IV. 又就損益之概念,除以差額說為基礎之「自然意義損益概念」外,尚應以「規範意義損益概念」補充之,行為人獲悉「利多內線消息」後買入,但於消息公開後持續持有而未出售之部分;及行為人獲悉「利空內線消息」後出售避損且未買回之情形,考量證交法第157條之1第3 項內線交易民事損害賠償金額之計算、同法第171條第2項加重罪刑之目的等規範意旨,並審酌依通常情形,客觀上可得預期有增益或避損之財產上利益,不能僅因行為人嗣後並未賣出或買回,即認未獲得財產上利益。

V. 內線交易罪所稱「因犯罪獲取之財物或財產上利益」,係指犯罪「獲取之財物」與「獲取之財產上利益」之總和,其中「獲取財物」之部分,為行為人實際買入(或賣出)再行賣出(或買入)之價差而已實現之利得;而「獲取財產上利益」部分,即為行為人未實現之利得。

VI. 基於損、益常為一體兩面、同源對稱之論理上假設,將行為人因犯罪獲取利益擬制為證券市場秩序或不特定投資人所受損害,不失為一種可行之方式,且同法的內線交易民事損害賠償亦採取同樣的算法,經斟酌其立法政策、社會價值及法律體系精神,應係合乎事物本質及公平正義原則,為價值判斷上本然或應然之理,可援用於本案上。

VII. 綜上述,行為人獲取之財物或財產上利益並不限於與內線消息具有因果關係為必要,故法院於計算內線交易犯罪利得時,自無需考量影響股價漲跌之經濟或非經濟因素。以實際所得法,輔以明確基準之擬制所得法,援為犯內線交易罪獲取之財物或財產上利益之計算方法,不僅合於證交法之立法目的,亦不悖離法律確性、可預期性原則,有利於司法判斷之穩定及一致。

B. 關於法律爭議二:

I. 刑法第38條之1第4項所定沒收之『犯罪所得』範圍,包含違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息,且犯罪所得不得扣除成本。

II. 107年1月31日修正公布證交法第171條第2項,將「犯罪所得」修正為「因犯罪獲取之財物或財產上利益」,其修正理由為避免與沒收規定的「犯罪所得」混淆,明揭「因犯罪獲取之財物或財產上利益」,係指因犯罪而直接取得之直接利得,不包含間接利得,且應扣除成本,與刑法沒收新制下「犯罪所得」之範圍,有所區別。

4. 附錄:證券交易法第157-1條內線交易的構成要件:內部人有「獲悉(實際知悉)發行股票公司有重大影響其股票價格之消息」及「在該消息未公開前或公開後一定沈澱時間(現行法為公開後18小時)內,買入或賣出該公司股票」。

四、談主的提醒:

這件裁定的重點在於處理內線交易不法所得如何計算的問題,犯罪所得金額會影響到刑度,而向來實務的計算方式總是沒有一個統一的標準,對被告而言實屬不利,本號裁定可以說訂立了一個確切標準可供遵循,且內線交易一直是證券交易法中很熱門的考點,因此本件大法庭裁定的重要性不言而喻。首先,本號裁定認為內線交易不以有獲利為必要,也不以獲利與內線消息有因果關係為必要,因此在計算所得時無須扣除與內線消息無關聯之差額部分(即不採關聯利得法),再以利益實現與否為區分計算標準,就已實現之利益,採實際所得說;未實現利益因無直接利得,故去援引民事損害賠償的擬制所得法。再者,依上述計算標準算出來之所得,是否需扣除稅費(成本),也就是採差額說還是總額說?本件認為,應採差額說,因修法後故意與沒收規定的犯罪所得(沒收淨額原則)作區別,可見立法者欲採差額說。